| ※書評をご覧になる際、表示された画像が小さい場合は、画像の上にマウスのカーソルを持ってくると、 画像表示を変えられるアイコンがでてきます。 |

|

------ 戦争を悼む人びと ------ 高文研、2016年出版

戦後70年を経た今でも、日本人は戦争の歴史、ことに他国人に対する加害の記憶とどう 朝日新聞2016年4月10 日掲載 >> |

|

------ それでも僕は生き抜いた ------ 梨の木舎, 2009年出版

第二次世界大戦初期に、三五万人に近い連合国軍将兵が、アジア・太平洋地域で 朝日新聞 2011年1月8-9日掲載(日本語) (英語)>> |

|

------ 夢のあと ------ 講談社、2008年出版

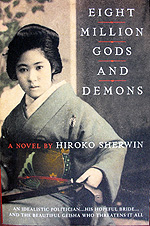

「夢のあと」の原作 'Eight Million Gods and Demons' は著者シャーウィン裕子が 朝日新聞 2008年7月8日掲載 >> |

|

------ 老いるヒント ------ 情報センター出版局、2006年出版

先進国ではどこでも寿命が延びて、人々は前世代の人たちが知らなかった 朝日新聞 2006年7月16日掲載 >> |

|

------ Eight Million Gods and Demons ------ Plume, Penguin Putnam Inc., New York, 2003年出版

「やおよろずの神と悪魔」――「夢のあと」の原作

朝日新聞 2008年7月20日掲載 >> |

|

------ Acht miljoen goden en demonen ------ Sirene, Amsterdam, 2002年出版

オランダ人は早くから世界中を駆け巡り、千六百年、万里の波濤をおかして日本にもやってきた。鎖国の時代の幕府との関わりから第二次大戦で敵味方になるまで、日本には関心があった。オランダ領東インド(現インドネシア)が日本軍に攻略され、蘭印軍や住民が捕虜になって苦しんだことから、戦後長らく日本に対する恨みが残った。‘Eight Million Gods and Demons' がオランダ語に訳されたのは、そんな恨みも遠い昔の歴史として葬って日本を理解しようとする態度を物語る。「戦争を日本人の側から見て、日本人も苦しんだということを知った」という読後感を寄せてくださった方が多かった。 |

|

------ 生まれ変わるヨーロッパの家族 ------ インパクト出版会、1996年出版

欧米で伝統的な核家族は全家族の三分の一以下という。若い人は独身や同棲を選んで結婚を急がない。未婚の母も増加している。多様な生き方に寛容な北欧諸国などでは結婚は同棲のひとつの形態に過ぎないとみなす。同棲者や同性愛者は普通の結婚と法的に同様に扱われる。 欧米人にとって理想の家族とは何なのか?ホーム・スイート・ホームとはどんな家庭なのか?福祉国家が多いヨーロッパにも母子家庭の貧困の問題はあるが、家庭内の民主化、男女の役割のシェア、多様な生き方に対する寛大な態度などについては、非常に進んでいる。 ピルと高等教育のよって、先進国の女性は自分の人生を選ぶ自由を得た。今の欧米人の家族の特徴は「多様性」と「変様性」ということばに表される。人は両親の家を出発点に、独身、同棲、結婚、離婚、独身、同棲、再婚などを繰り返して生きる。どの状態にも永遠性の保証はない。 日本も晩婚化が進み、離婚が増えている。幾多のインタービューを通して書かせていただいた欧米人の生き方は、そのまま新世紀の日本の家族が求める姿ではないかもしれない。ただ彼らは、家族は外観や構成が問題なのではなくて、中身が大事だということを教えてくださった。他人の思惑にこだわらず、自分の愛や人生に対決して生きようとする人が多かった。 |

Copyright 2008 R M. Fossey. All Rights Reserved.